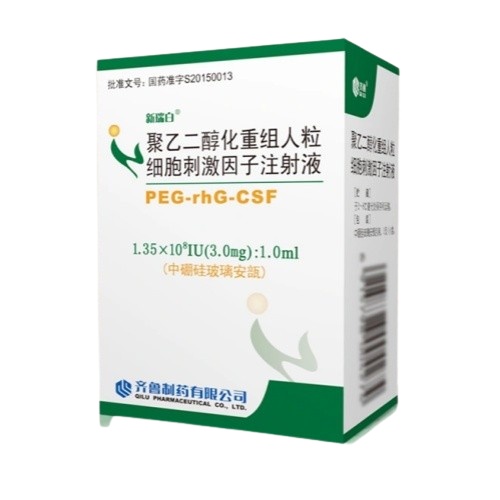

重组人粒细胞刺激因子(Granulocyte Colony-Stimulating Factor, G-CSF)是一种用于提高体内白细胞,尤其是粒细胞的生成的生物制剂,广泛应用于治疗各种因化疗或其他原因导致的血小板减少症。随着人口老龄化的加剧,年老体弱患者的健康关注度日益增加。本文将探讨重组人粒细胞刺激因子在年老体弱患者中的应用效果及其潜在的益处。

1. 重组人粒细胞刺激因子的机制

重组人粒细胞刺激因子通过与粒细胞刺激因子受体结合,促进造血干细胞的增殖和分化,增强骨髓对粒细胞的生成。它在临床上主要用于改善因化疗引起的中性粒细胞减少症,帮助患者抵御感染,提高生存质量。对于年老体弱患者,G-CSF的应用可帮助提高免疫功能,降低感染风险。

2. 年老体弱患者的特征

年老体弱患者通常面临多种生理和病理变化,包括免疫功能下降、器官功能减退等。这些因素使得他们更容易遭受各种感染和并发症,导致治疗难度增加。为了改善这种情况,寻找有效的治疗方法至关重要,重组人粒细胞刺激因子的应用值得深入研究。

3. 临床研究结果

多项研究表明,重组人粒细胞刺激因子在年老体弱患者中的使用能够显著提高外周血中的粒细胞数量,减少感染发生率。例如,G-CSF可用于治疗进行化疗的老年患者,以应对治疗后出现的中性粒细胞减少症。研究还表明,在某些情况下,G-CSF的使用与早期恢复免疫功能相关,进一步优化患者的整体治疗效果。

4. 安全性与副作用

尽管重组人粒细胞刺激因子在临床应用中表现出较好的效果,但在老年体弱患者中也需要关注其安全性。常见的副作用包括骨痛、嗜血细胞增多及较轻微的痉挛等,需在医生指导下进行监测与管理。适当的使用可以最大程度上减少副作用,提高患者的耐受性。

在总结上述内容时,可以认为重组人粒细胞刺激因子对年老体弱患者在提高白细胞数量、降低感染风险等方面确实具有积极的作用。由于患者的个体差异与潜在风险,临床使用中需综合考虑,确保在安全的前提下,为患者提供最佳的治疗选择。未来的研究需要进一步探讨其长期效果和优化使用策略,为老龄化社会带来更多健康保障。