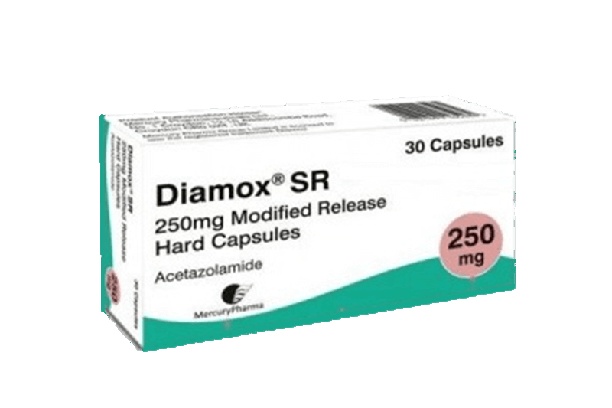

乙酰唑胺是一种常用的碳酸酐酶抑制剂,主要用于治疗充血性心力衰竭引起的水肿、中枢性癫痫及青光眼等疾病。尽管该药物在临床上广泛应用,但其对心脏功能的影响一直是研究的热点。本文将探讨乙酰唑胺如何影响心功能,并分析其在不同病理情况下的作用。

1. 乙酰唑胺的药理机制

乙酰唑胺通过抑制碳酸酐酶的活性,降低体内的二氧化碳浓度,进而促进肾小管对钠的排泄和重吸收,增加尿液的产生。这种机制在治疗水肿时发挥了重要作用,同时也影响心脏的负荷状态。

2. 对充血性心力衰竭的影响

在充血性心力衰竭患者中,乙酰唑胺可以通过减少体液滞留来减轻心脏负荷,从而改善症状。过度的利尿作用可能导致电解质失衡,进一步影响心功能,尤其是在肾功能不全的患者中,风险更高。

3. 临床应用中的不良反应

虽然乙酰唑胺在临床上被广泛应用,但其不良反应也不容忽视。心功能方面的潜在不良反应包括心律失常、电解质紊乱引起的心脏毒性等,尤其是在大剂量使用或长期治疗期间。因此,在治疗过程中必须密切监测患者的心脏功能及电解质水平。

4. 结论与前景

综合来看,乙酰唑胺对心功能的影响是双向的。一方面,它可以减轻充血性心力衰竭患者的水肿,改善临床症状;另一方面,药物的不当使用可能导致心脏的负面影响。因此,在临床实践中,应谨慎使用乙酰唑胺,特别是在存在心脏疾病的患者中,以确保安全与疗效并存。未来的研究有望进一步阐明乙酰唑胺在心脏疾病中的作用机制,为临床用药提供更科学的指导。